為什麼比特幣最大買家會突然停止加碼買進?

2025年多數時間,比特幣的底部表現穩健,主要由企業資金與ETF罕見地形成聯合支撐。

企業藉由發行股票及可轉換公司債買入比特幣,ETF資金則默默吸收新增的比特幣供給,雙方合力形成堅實需求基礎,使比特幣在金融環境緊縮時依然逆勢堅挺。

然而,這項基礎如今開始動搖。

Capriole Investments 創辦人 Charles Edwards 於 11 月 3 日在 X 平台發文指出,隨著機構持倉動能減緩,他的看漲立場已變得不明朗。

他表示:

「這是七個月來首次,機構淨買入量低於每日挖礦供應量。情勢並不樂觀。」

比特幣機構買入量(來源:Capriole Investments)

Edwards 強調,這項關鍵指標曾是他持續看好比特幣的主因,即使其他資產表現更佳。

但在目前情況下,他指出約有188家企業資金持有大量比特幣,其中不少公司除了持幣外,業務模式相對單一。

比特幣企業資金買入動能減緩

沒有任何公司比MicroStrategy Inc.(近期更名為Strategy)更具代表性。

由Michael Saylor領導的軟體企業已轉型為比特幣資金持有者,目前持有逾674,000枚BTC,穩居企業持倉首位。

但近期買入速度明顯下滑。

以第三季為例,Strategy僅增持約43,000枚BTC,創今年季度買入最低。該期間部分買入甚至僅數百枚比特幣。

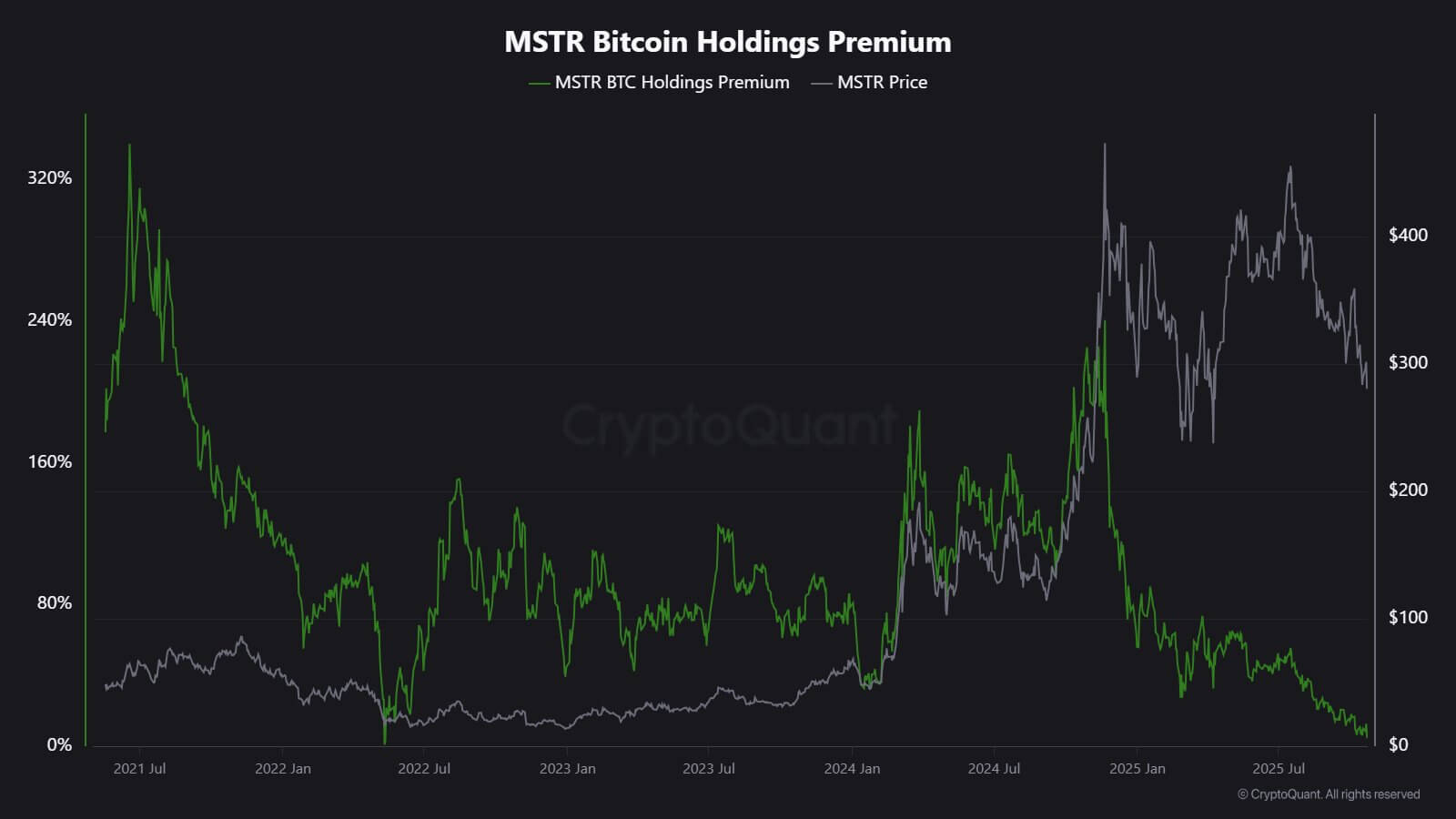

CryptoQuant 分析師 J.A. Maarturn 認為,Strategy 買入減緩可能與其淨資產價值(NAV)下滑有關。

他表示,投資人過去曾為 Strategy 資產負債表上的每1美元比特幣支付高額「股權發行溢價」,實際上為股東帶來BTC漲幅的槓桿曝險,而該溢價自年中後明顯收縮。

隨著估值動能減弱,發行新股買入比特幣已不再吸引,資本募集意願下降。

Maarturn 表示:

「資本籌集難度上升,股權發行溢價已從208%降至4%。」

MicroStrategy股票溢價(來源:CryptoQuant)

降溫現象並不僅限於MicroStrategy。

Metaplanet(東京上市公司)效仿美國先行者,近期因回檔幅度大,股價一度低於自身比特幣持倉市值。

該公司宣布回購股票,並制定新資本募集指引以擴展比特幣資金,此舉不僅展現對資產負債表的信心,也反映投資人對「數位資產資金」商業模式熱情逐步降溫。

事實上,企業資金收購比特幣動能放緩,部分公司因此選擇合併。

上月,資產管理公司 Strive宣布收購規模較小的 BTC 資金公司 Semler Scientific,合併後可持有近 11,000 枚 BTC,而該溢價已成為產業稀缺資源。

這些案例顯示產業面臨結構性約束,而非投資信心崩潰。股權或可轉換公司債發行不再享有市場溢價時,資金流入明顯減少,企業持倉自然放緩。

ETF資金最新動態

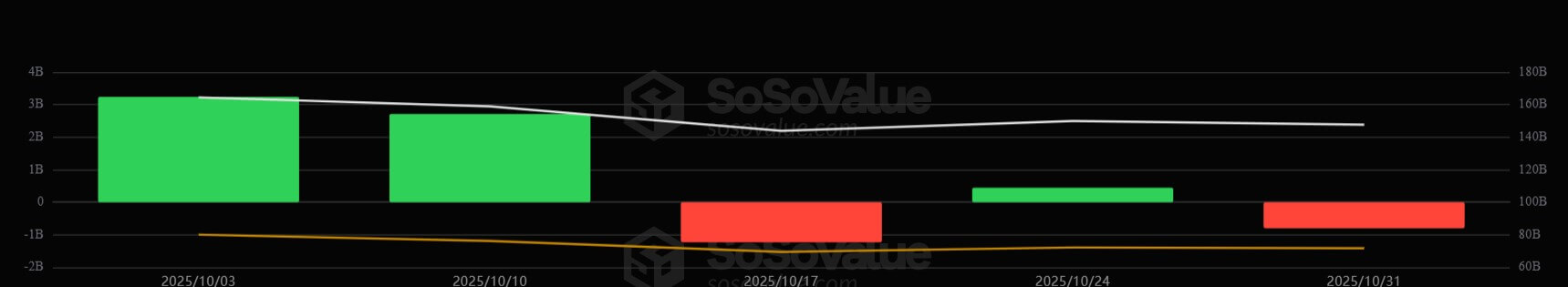

現貨比特幣ETF長期被認為能自動吸收新增供給,目前也呈現類似疲勢。

2025年多數時間,這類金融投資工具主導淨需求,申購長期高於贖回,尤其在比特幣創新高期間最為明顯。

但至10月底,資金流向開始波動,部分週期甚至出現淨流出。投資組合經理調整部位,風險部門因利率預期變化而縮減曝險。

這種波動標誌比特幣ETF行為進入新階段。

宏觀環境收緊,快速降息預期消退,實質收益率上升,流動性明顯轉冷。

不過,比特幣曝險需求仍然穩健,但已由連續潮流轉為階段性爆發。

SoSoValue數據顯示,10月前兩週數位資產投資產品資金淨流入接近60億美元。

但月底部分漲幅已被贖回逆轉,贖回總額超過20億美元。

比特幣ETF

比特幣ETF週度資金流向(來源:SoSoValue)

這種模式顯示,比特幣ETF已成為真正的雙向市場,具備深度流動性與機構參與,但不再是單邊吸收工具。

當宏觀訊號波動,ETF投資人進退迅速。

比特幣市場衝擊

這一局勢並非意味必然下跌,但確實帶來更高波動性。企業與ETF吸收力減弱後,比特幣價格將更受短線交易者與宏觀情緒影響。

在此情境下,Edwards 認為,新刺激因子如貨幣寬鬆、監管明朗化或股市風險偏好回歸,有望再度推升機構買盤。

但目前邊際買家更為謹慎,價格發現將更敏感於全球流動性循環。

由此帶來兩項影響:

其一,原本作為底部支撐的結構性買盤逐步弱化。

吸收不足階段,盤中波動加劇,穩定買家減少,市場波動性無法壓制。2024年4月減半機制性減少新供給,但唯有持續需求才能推升價格,稀缺性本身並非充分條件。

其二,比特幣的相關性特徵正在改變。隨著企業持倉降溫,資產可能隨廣義流動性循環波動。實質收益率上升、美元走強階段比特幣價格承壓,流動性寬鬆時則有望在風險偏好行情中領先。

本質上,比特幣正重新回到與宏觀市場高度連動的階段,表現越來越像高Beta型風險資產,而非數位黃金。

不過,這些變化並未削弱比特幣作為稀缺、可編程資產的長期定位。

事實上,這反映了機構動態影響力持續提升,原本讓比特幣免於散戶波動機制的保護,如今反而使其更緊密地與資本市場循環綁定。

未來數月將是比特幣在缺乏企業或ETF自動流入下能否維持價值儲存優勢的考驗。

歷史經驗顯示,比特幣總能自我調適:某一需求管道減緩時,往往會有新管道出現——無論是主權儲備、金融科技整合,或宏觀寬鬆循環下散戶重返市場。

免責聲明:

- 本文轉載自[cryptoslate],版權歸原作者[Oluwapelumi Adejumo]所有。如有疑義,請聯絡Gate Learn團隊,我們將即時處理。

- 免責聲明:本文內容僅代表作者個人觀點,不構成任何投資建議。

- 除特別註明外,本文其他語言版本均由Gate Learn團隊翻譯,禁止複製、散播或抄襲譯文。

相關文章

區塊鏈盈利能力和發行 - 重要嗎?

比特幣年第二章

Notcoin & UXLINK:鏈上數據比較

Solv協定:集中式去中心化金融趨勢下的資產管理新範式

位元層:使用 BitVM 比特幣 Layer 2解決方案